今日は歯科医師の小野寺です。

近年アレルギーのある人が増加傾向にあります。

今から50年前日本ではアレルギーは、ほとんどありませんでしたが、現在では国民の3人に1人が何らかのアレルギーを持っているといわれています。

欧米やわが国などの先進国で非常に大きな問題となっており、工業化・文明化とアレルギーは密接に関係があるようです。

アレルギーとは

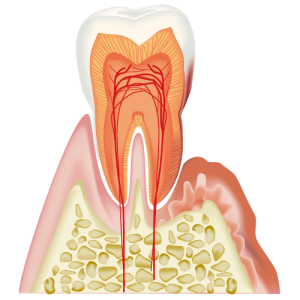

私たちの体には、細菌・ウィルス・寄生虫などの感染性微生物や異物などから、身を守るための免疫という仕組みが備わっています。

この免疫の働きが、現代文明による環境やライフサイクルの変化によって異常を起こし、くしゃみ、発疹、呼吸困難などの症状を起こしてしまう状態がアレルギーです。

アレルギーの種類(歯科と関わりがある)

アレルギー疾患には症状・経過とも多様な疾患が含まれます。

1、食物アレルギー

食物アレルギーは、ある特定の食べ物を食べたり、触れたりした後にアレルギー反応があらわれる疾患です。

食物アレルギーの原因となる物質であるアレルゲンは、主に食べ物に含まれるタンパク質で、乳幼児期には小麦や大豆、鶏卵、牛乳などが、学童期以降では甲殻類や果物、そば、魚類、ピーナッツなどのように、加齢に伴って食物アレルギーの原因が変わっていくという特徴があります。

2、薬剤アレルギー

薬剤アレルギーとは 薬剤アレルギーは薬剤によって引き起こされる過敏反応で、薬剤が持っている本来の作用とは関係なく一部の人に起こります。 使用した薬剤の量が少量でも、症状が出ることがあります。

3、金属アレルギー

金属アレルギーとは種々の金属への接触により生じる、アレルギー性の接触皮膚炎です。難治性の手湿疹などの背景に金属アレルギーが認められる場合もあります。金属は体内に存在するタンパクと結合することにより、アレルギー性を獲得するようになります。

4、喘息

気管支喘息とは、主に気管支に炎症が起きている状態です。

炎症により気管支が狭くなったり(狭窄)、刺激に対して過敏な反応を示したりします。

連続した咳やたん・呼吸困難・喉の奥がゼイゼイ・ヒューヒュー鳴る(喘鳴)などの症状が現れます。ダニやカビなどのハウスダスト、スギ花粉、ペットたちのフケに含まれるタンパク質など、さまざまなアレルゲンが気管支喘息の原因になるため、注意が必要です。

歯科での事前アレルギーの対応

1、食物アレルギー

歯医者さんで食物アレルギーを聞かれることがあると思いますがその多くがラテックスグローブのために聞いております。

ラテックスアレルギーを持っている場合、歯医者の現場で頻用されるゴム製のグローブでアレルギー反応を起こしてしまう場合があります。

そして、アレルギー反応が起こってしまえば最悪の場合アナフィラキシーショックという大変危険な症状が出て、命に関わることもあり得ます。

このアレルギーの原因は天然ゴムに含まれるラテックスというタンパク質なのですが、似たような形状のタンパク質でも同様のアレルギー反応を起こしやすい特性があります。

その似たような形状のタンパク質を持つ物が、アボカド・バナナ・イチジク・メロン・マンゴー等のフルーツです。

これらのフルーツにアレルギー反応を示す人はラテックスにも高い確率で反応してしまいます。

今歯医者さんではニトリルグローブの使用が多く使用されているのでラテックスが使用頻度が減っているかと思います。

2、薬剤アレルギー

1)鎮痛剤でアレルギー

歯科領域において使用頻度の高い鎮痛薬はロキソニン、カロナールが考えられます。

鎮痛剤でアレルギーがある場合には該当薬剤以外の鎮痛剤を使用するか、医科の先生に対診を行い進めていく必要があります。

2)抗生剤でアレルギー

歯科領域において使用頻度の高い抗菌薬はβ‐ラクタム系薬剤(サワシリン等)と考えられ,これにアレルギーのある患者には代替え候補として,他の系統の抗生物質を使用する必要があります。

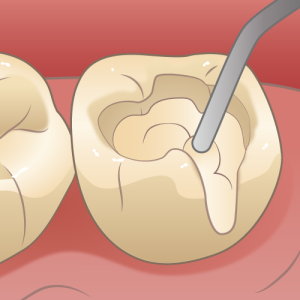

3)局所麻酔薬でアレルギー

歯科領域において使用頻度の高い局所麻酔薬はリドカイン塩酸塩・アドレナリン配合剤(キシロカイン)と考えられ,これにアレルギーのある患者には代替え候補として,メピバカイン塩酸塩(スキャンドネスト),プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン配合剤(シタネスト)等が考えられる.

全てアミド型のため代替え候補と言い難い側面もあるものの,幸いアミド型の局所麻酔薬はアレルギー症状の発生頻度が低いことが知られている.

局所麻酔薬アレルギーが疑われる患者は多剤アレルギー患者の可能性もあるので,外科処置を必要とする場合は全身麻酔下や静脈内鎮静法も考慮した治療計画を立てることが必要です.

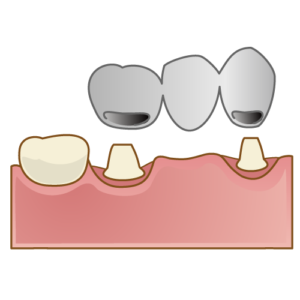

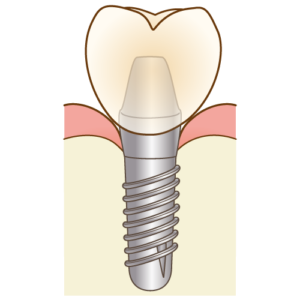

3)金属アレルギー

歯科で使用する金属にアレルギーが疑われる場合には金属を変更する。

金属アレルギーの検査を皮膚科で行い、アレルギーとの診断書があれば詰め物を保険適用などで変更する事が可能です。

今は診断書が無くても保険適応で白い詰め物を行える範囲が多くなりました。

※1番奥の歯などは白い詰め物ができませんので詳しくはかかりつけ医に相談してみてください。

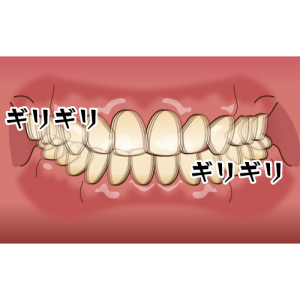

4)喘息

喘息は非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)といわれる鎮痛薬を服用するとおきる気管支喘息です。30歳以上で発症しやすく、成人喘息患者の10%前後にみられます。

アスピリン喘息があると治療時に処方されるロキソニン、ボルタレンといった多くの鎮痛薬は非ステロイド性抗炎症薬のため、服用ができません。

カロナールや他の薬剤で代用します。

※カロナールも喘息の場合には注意が必要なので問診が重要です。

アレルギー(特にアナフィラキシーショック)発症時の初期対応

アレルギー症状の中で最も注意を要するものがアナフィラキシーであり,厚生労働省の人口動態統計によると,医薬品が原因の死亡数は年間30人前後である.

そのため起こった時の初期対応がとても重要になります。

アナフィラキシーの初期対応

1、バイタルサイン(脈拍、血圧、意識レベル、呼吸、体温)の確認

2、助けを呼ぶ

3、アドレナリンの筋肉注射

4、患者さんを仰臥位にする

5、酸素投与

6、静脈ルートの確保

7、心配蘇生

8、バイタル測定

まとめ

アレルギーの対応は、患者さん個人個人で疾患や症状が違うため最初の問診がとても重要になってくるかと思います。

しっかりと問診を行い、事前準備しておく事で安全に診療を行えるかと思います。

それでも歯科治療時にアレルギー対応が必要になることがありますので医院としてはスタッフ全員で初期対応を覚えておく事が重要です。

日付: 2023年11月1日 カテゴリ:ブログ and tagged #小岩、#南小岩、#江戸川区、#葛飾区、#足立区、#市川市、#東京都, #歯医者、#アレルギー、#金属、#薬剤、#喘息、#食物, #歯科治療、#問診、#診断、#静脈内鎮静法