こんにちは歯科医師の小野寺です。

歯の根の治療は時間がかかるイメージが有りませんか。

実際問題としてとても時間がかかる治療なのですが、それに加えて歯の奥の治療を行っていますのでイマイチ患者さんに何をしているのか、今現在どういう状態なのかを説明が難しい為に更に長くかかるイメージを与えてしまうと思います。

根管治療とは

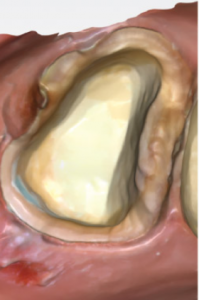

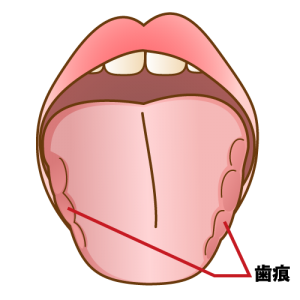

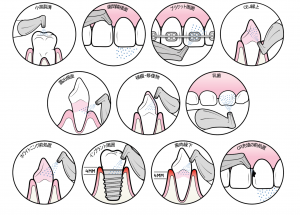

根管治療とは「歯髄(しずい)」と呼ばれる歯の神経にまで達した虫歯の治療のことです。

歯髄は歯の深い部分にあるため、歯髄まで達した虫歯は強い痛みを感じやすく、そのまま放置していても悪化する一方なので治療する必要があります。

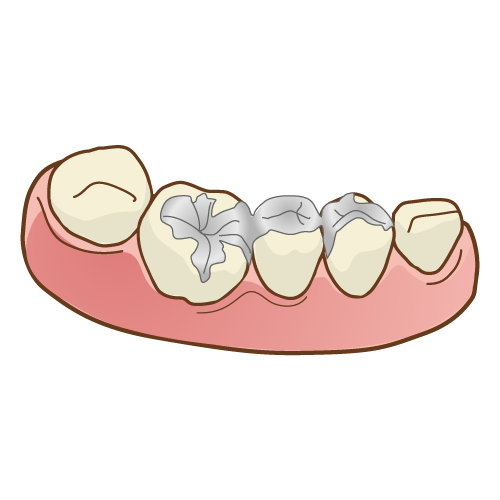

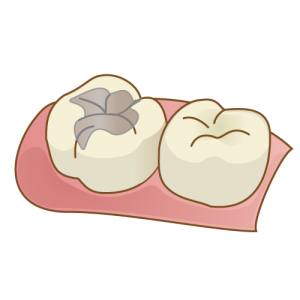

具体的な治療内容は、歯の神経を取り除いて神経が入っていた根管を洗浄・除菌し、薬剤を詰めて被せ物をするというもの。

神経を除去し、なおかつ根管を削る治療なので高度な技術が必要です。

きちんと根管治療が行われれば歯を残したまま歯の機能を取り戻すことができます。

根管治療の2つ処置

ここが説明する上で難しいところで根管治療には2パターンあり、初めて神経を取る場合の「抜髄」と以前神経を取った後に再度感染が起きて根の治療を行う「感染根管治療」に分けられます。

1、抜髄

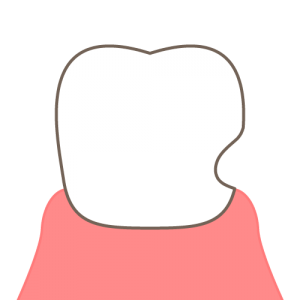

抜髄とは神経が生きている歯のむし歯が大きくなって、歯の神経のところまで達してしまった場合、歯髄炎を起こします。熱いものを食べるとしみたり、何もしないのに痛みが出るようなひどい歯髄炎を起こしてしまった場合、炎症を抑えることが難しく、歯髄を取ってしまう処置が必要になります。この処置のことを抜髄といいます。

歯髄炎の状態では、歯髄の細胞は生きていて、免疫力を持っています。このため、歯髄の部分にはほとんど細菌はいないとされています。

抜髄の段階で無菌的な丁寧な治療を行い、かつ精密な土台やかぶせをセットすることが出来れば、高い確率で歯の根っこの管の中に細菌がいない長持ちする状態を作り出すことが出来ます。(8割〜9割)

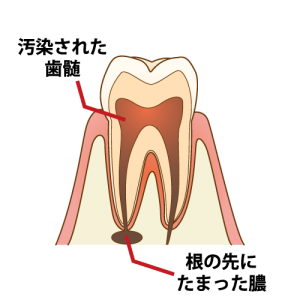

2、感染根管治療

むし歯が深くなり歯髄炎を起こしていてもそのまま治療しないでいると、歯髄の組織が細菌により殺されてしまいます。こうなると、歯髄の細胞による免疫力が失われてしまっているので、根管内で細菌がどんどん増殖し、虫歯菌や歯周病菌だらけになります。

また、すでに神経を取った歯でも、根管内に細菌が進入すると、同じような状態になります。

感染した細菌が根の管の中から歯を支える骨の中へ感染が広がっていき、根尖性歯周炎という病気を引き起こします。根尖性歯周炎になると、歯ぐきが腫れて、咬合痛、自発痛が出たり、骨が溶けて歯がぐらぐらになり、ついには抜歯してしまわないといけない状態になります。

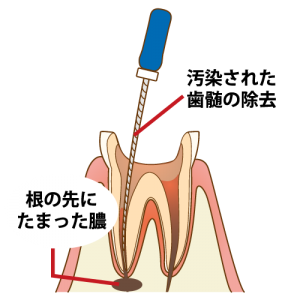

感染根管治療とは、根管の中の細菌や汚染物を取り除き、根の先にある炎症を抑えていく治療です。

抜髄と大きく違うことは、すでに細菌に感染してしまっている根の状態から無菌的な状態を作り出していかなければいけないので、処置の難易度が上がり、成功率も下がります。(5割〜7割)

根管治療の流れ

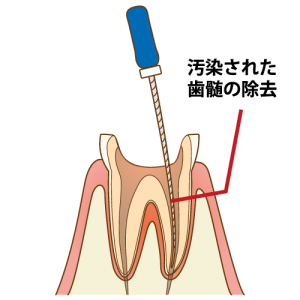

1、歯の神経の除去、以前詰めた薬剤の除去(根管治療1回目)

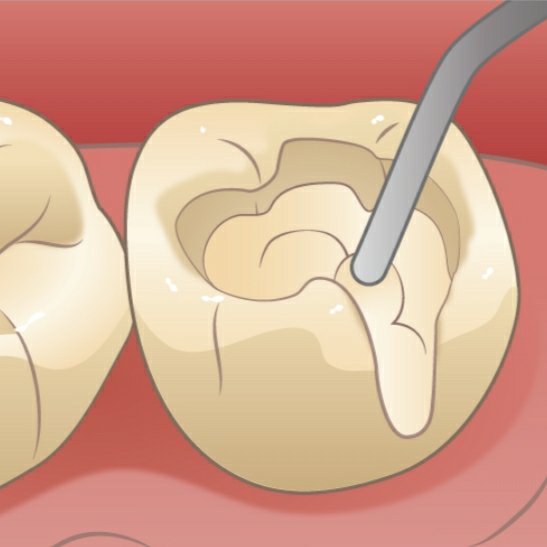

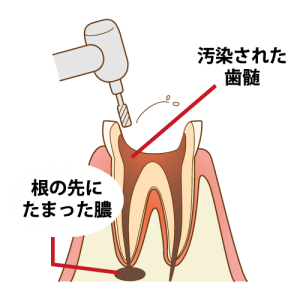

局所麻酔をし、歯を削る機械を使って虫歯を除去しつつ、神経の上に被さっている硬い歯質を削ります。

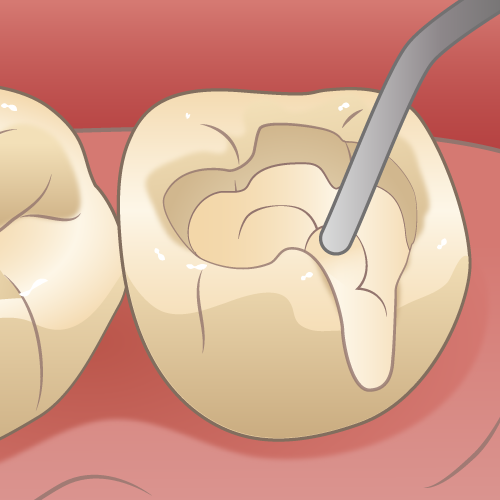

歯質が削れて歯の神経が見えたら、次にファイルと呼ばれる針のような特殊な器具を使って神経や以前詰めた汚染された薬剤を取り除きます。歯の根の中は空洞になっているので、そこに薬を入れて仮の蓋をし、時間を置いて根管を消毒していきます。

麻酔をしているため、ここまでの治療で痛みを感じることはあまりありません。

ただし、神経がない場合(感染根管治療の場合)には麻酔はせずに治療することもあります。

2、根管拡大(根管治療2〜4回位)※おおよその目安です。

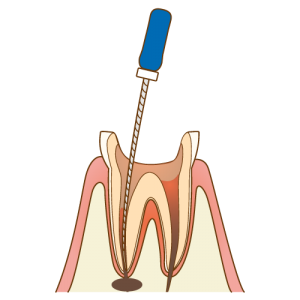

1回目で神経や感染物を取り除いたらおしまいではなく、最終的には根管を清潔にして、薬剤を詰めることを目的としています。

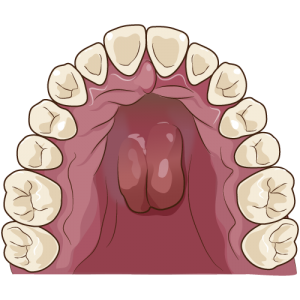

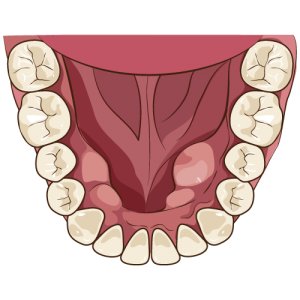

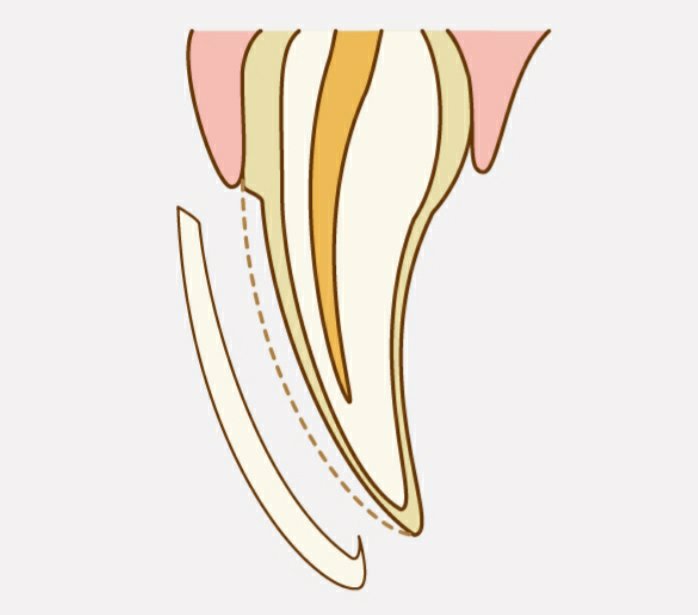

そのために根管拡大をしていきます。根管は一本の歯に対して複数本あり、前歯では1〜2本、奥歯では3〜4本に分岐しています。分岐した根管をそれぞれ拡大していく必要があるために時間がかかる処置となります。

抜髄の場合では比較的短期間で終わりますが、根管内が感染している感染根管治療では清潔にするのに時間がかかります。

3、根管充填(根管治療3回目〜5回目位)※おおよその目安です。

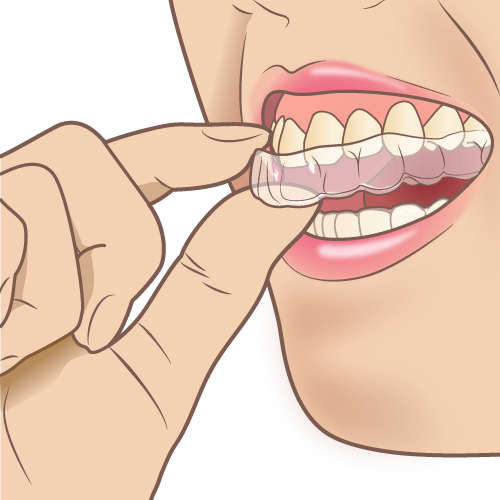

根管拡大により根管が清潔な状態にできたなら、薬剤を詰める根管充填を行います。

根管の充填を行う理由は根管に菌が発生するのを防ぐため、拡大した根管の穴の大きさを測り、根管にぴったり合う薬剤を詰めていきます。

まとめ

根管治療とは

歯の根管を清潔にするための治療

根管治療の2つの処置

1)抜髄(神経が生きている場合)

2)感染根管治療 (神経が死んでしまい、根の中が感染している場合)

根管治療の流れ

1)歯の神経の除去、以前詰めた薬剤の除去

2)根管拡大

3)根管充填

根管治療が回数が多くかかる理由

1)歯により根管の数が違いその1つ1つを清潔にしていくため

2)根管内が感染しているため清潔にするのに時間がかかる

そのため、根管治療は始めると3回〜5、6回位治療に来てもらいます。

根管治療は歯の中の根を治療するためとても繊細に治療しなければいけません。そのために時間はかかりますが歯を長持ちさせるにはしっかりとした根管治療を行う必要があります。

日付: 2020年12月16日 カテゴリ:ブログ and tagged #小岩、#歯科医院、#根管治療、#抜髄、#感染根管治療、#根管拡大、#根管充填、

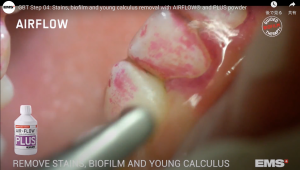

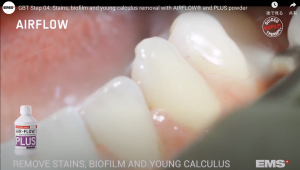

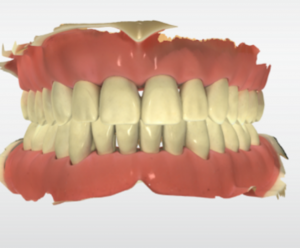

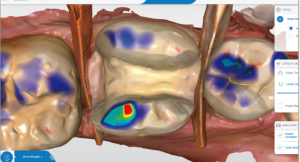

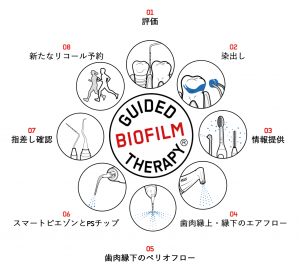

EMS社HP引用

EMS社HP引用 EMS社HP引用

EMS社HP引用